あなたは、「もしかして嘘をついている?」と相手に疑いを抱いた経験はありますか?

- 日常生活

- 仕事の場面

あるいは大切な人間関係の中で、人の真実を見極める力は非常に重要です。

しかし、嘘をつく人は、その嘘を隠し通そうと様々な行動をするため、なかなか簡単には見抜くことができません。

つい「本当に言っているのかな?」と考えてしまうことも多いでしょう。

今回の記事では、心理学に基づいた嘘を見抜くための知識と具体的な「行動」の特徴を徹底的に解説します。

単なる直感や勘に頼るのではなく、科学的な視点から人が嘘をつくときに無意識に示すサインを見抜き、相手の本音を理解する方法を紹介します。

心理学初心者の方でも、専門用語には注釈を付け、分かりやすく読み進められるよう工夫しました。

これであなたは、嘘を見抜く力を高めるだけでなく、より良い人間関係を築くためのヒントを得られるはずです。

さあ、嘘の心理と行動の真実を探る旅に出かけましょう。

嘘を見抜く心理学の基本と行動の知識

なぜ人は嘘をつくのか?心理的な原因

嘘を見抜くための第一歩は、まず「なぜ人は嘘をつくのか」という心理を理解することです。

人が嘘をつく理由は一つではなく、非常に複雑な心理的要因が絡み合っています。

自己防衛と評価を守るため

最も一般的な理由の一つが、自分を守るため、あるいは自分の評価を保つためです。

- 罰を避けたい: 悪いことをしたとき、責任を逃れたいとき、人はつい嘘をつく可能性が高いです。「バレたらどうしよう」という不安や恐怖が、嘘をつく行動を促します。

- 自分を良く見せたい: 自分の能力を過大評価したり、実績を誇張したりする嘘も多く見られます。これは、相手に良い印象を与えたい、承認欲求を満たしたいという心理の表れです。特に、仕事の場面や人間関係の初期段階でよく観察されます。

- プライドを守る: 失敗を認めたくない、弱みを見せたくないというプライドから、嘘をつく人もいます。自分の弱点を隠したいという気持ちが強い人に多い行動です。

相手を傷つけないため(優しい嘘)

すべての嘘が悪意によるものとは限りません。相手を思いやる気持ちから嘘をつくこともあります。

- 対人関係の円滑化: 例えば、「似合っているよ」など、相手を傷つけないための社交辞令や「優しい嘘」です。これは人間関係を円滑に保つために必要なコミュニケーションの一部と考えられます。

- 心配させたくない: 自分の問題や困難を相手に話すことで、心配をかけたくないという気持ちから嘘をつく人もいます。特に家族や友人に対して多い行動です。

利得や目標達成のため

個人的な利益や特定の目標を達成するために嘘をつく人もいます。

- 金銭的・物質的利得: 詐欺や不正など、自分の利益のために意図的に嘘をつくケースです。これは最も悪意のある嘘とされます。

- 社会的地位: キャリアアップのため、自分に有利な情報を操作したり、不利な情報を隠したりすることもあります。

これらの原因を理解することは、嘘のサインを見抜く上で非常に重要です。

相手がどのような心理状態にあるのかを推測することで、より正確に嘘の可能性を判断できるようになります。

- 【注釈】承認欲求: 他者から認められたい、高く評価されたいという欲求。

- 【注釈】社交辞令: 人間関係を円滑にするために交わされる、儀礼的な言葉や行動。

- 【関連記事】心理学とは? 人間の心と行動を読み解く知識とヒント

嘘つきの行動に共通する特徴:無意識のサイン

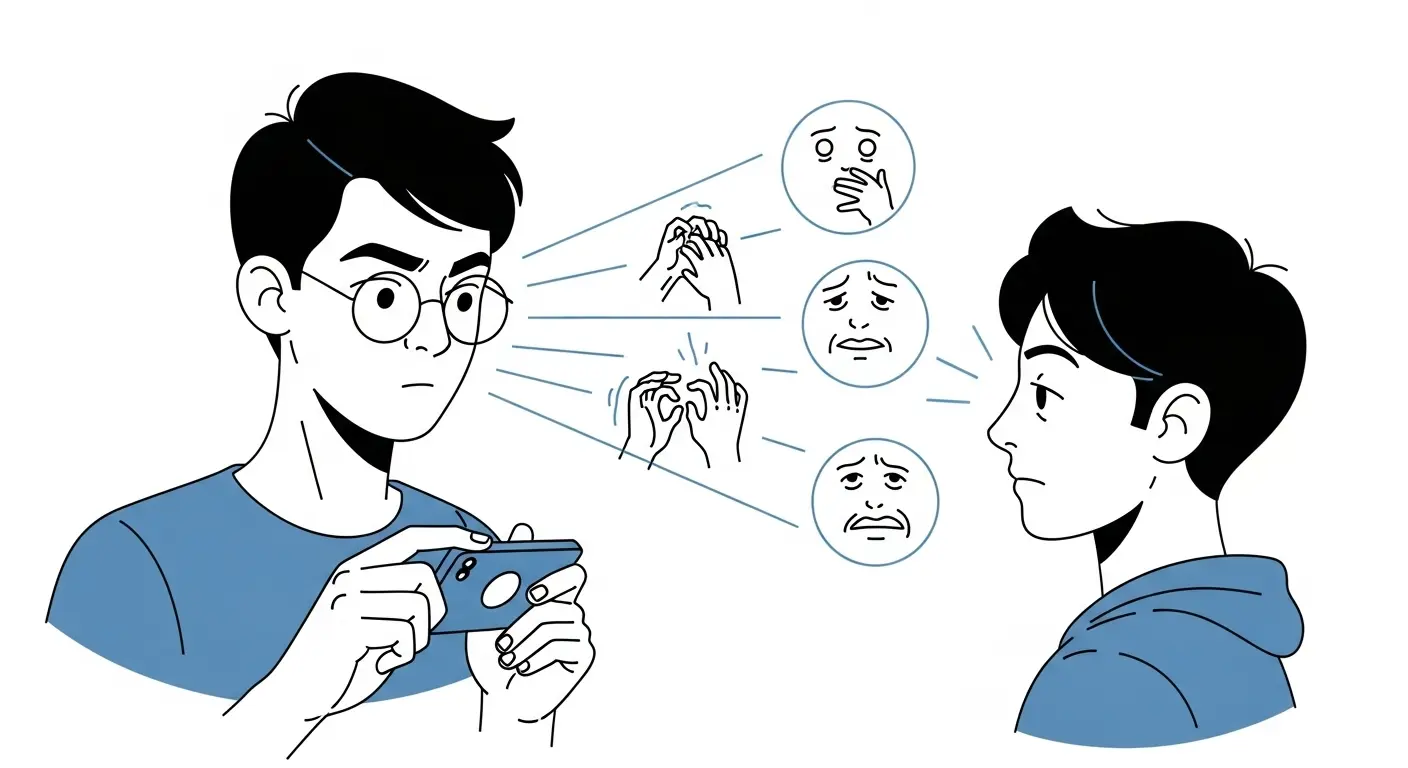

人が嘘をつくとき、言葉だけでなく、無意識のうちに様々な行動や仕草、表情の変化が表れます。

これらは「嘘のサイン」と呼ばれます。

心理学的に解説されています。これらのサインを見抜く力を養うことで、相手の真実に近づくことができます。

視線の動きと目の特徴

目は「心の窓」とも言われています。

嘘をつくときに特に顕著な変化が見られます。

- 視線をそらす: 嘘をつく人は、相手の視線を避ける傾向が高いです。特に質問されたときに、横や下、あるいは上方へと目を泳がせることが多いでしょう。

- まばたきの増加: 緊張や不安から、まばたきの回数が普段よりも増えることがあります。

- 不自然なアイコンタクト: 逆に、嘘を隠すために、不自然に相手の目を凝視し続ける人もいます。これは「正直さをアピールしよう」という意識的な行動である可能性があります。

- 【注釈】アイコンタクト: 相手と目を合わせること。コミュニケーションにおいて重要な要素。

口と顔の表情の変化

口元や顔の表情も、嘘のサインとして重要な情報源です。

- 口に手をやる: 嘘を話すときに口元を隠したり、鼻を触ったりする仕草は、自分の嘘を隠そうとする無意識の行動と考えられます。

- 不自然な笑顔: 緊張や不安から、笑顔が引きつっていたり、不自然に固まっていたりすることがあります。本当に笑っているときは、目の周りにシワが寄る「デュシェンヌ・スマイル」と異なります。口元だけで笑っている場合が多いです。

- 顔色の変化: 急に顔が青ざめたり、逆に赤くなったりすることも、緊張や動揺のサインです。

- 【注釈】デュシェンヌ・スマイル: 心からの喜びを表す笑顔。口角が上がるだけでなく、目尻にもシワが寄るのが特徴。

声と話し方の特徴

声のトーンや話し方にも、嘘のサインが隠されていることが多いです。

- 声のトーンとスピード: 緊張から声のトーンが普段より高くなったり、低くなったりすることがあります。また、話すスピードが急に速くなったり、逆に遅くなったりする変化も注意が必要です。

- 言い淀みや間: 嘘を組み立てるために、不自然な間があったり、言い淀んだりすることが多くなります。「えーと」「その」「あの」といった言葉が増える傾向も見られます。

- 矛盾した内容: 話している内容自体に矛盾が生じたり、以前話したことと食い違うことも、嘘の証拠となる可能性が高いです。

これらのサインは単独では決定的な証拠とはなりませんが、複数同時に見られたり、普段の行動と明らかに異なる場合は、嘘の可能性を疑い、さらに深く観察する必要があります。

嘘を見抜くための解決策:実践的な方法と質問術

嘘のサインを見抜くための観察術とポイント

嘘のサインを見抜くためには、相手の行動を注意深く観察することが必要です。

単に「怪しい」と感じるだけではありません。

どこに注目すればいいのか、具体的なポイントを知ることが解決の鍵となります。

ベースライン(基準線)の確立

最も重要なポイントの一つが、「ベースライン」を確立することです。

- 普段の行動を知る: 嘘をつくとき、人は普段とは異なる行動を示すことが多いです。そのため、相手が嘘をついているかどうかを判断するには、まず相手の普段の話し方、仕草、視線の動き、声のトーン、表情などをよく観察して知ることが大切です。これらが嘘を見抜く上での「基準線」となります。

- 変化に注目: 嘘を話すときに、このベースラインからどのように逸脱するのかに注目します。例えば、普段はよく目を合わせる人が急に視線をそらし始めたら、それは嘘のサインである可能性が高いです。

- 【注釈】ベースライン: 個人の通常の行動パターンや反応の基準点。嘘を見抜く際に、この基準からの逸脱を観察する。

矛盾する情報に注目

嘘はしばしば、矛盾をはらんでいます。

- 言葉と行動の矛盾: 相手が話す言葉と、その身体的な行動(ボディランゲージ)が矛盾していないかを観察します。例えば、「大丈夫です」と口では言っているのに、腕を組んで体をそむける仕草をしている場合などです。

- 情報の矛盾: 以前話していた内容と、今話している内容に食い違いがないか、時系列に矛盾がないかを注意深く聞きます。嘘つきは、多くの情報を記憶しきれず、矛盾が生じやすい傾向があります。

- 感情と表情の矛盾: 例えば、悲しい話をしているはずなのに、一瞬だけ笑顔が見える、といった「マイクロエクスプレッション」にも注目します。これらは本当の感情が一瞬だけ表れたものです。

- 【注釈】マイクロエクスプレッション: 数分の1秒という非常に短い時間に顔に現れる、本音の感情を表す微細な表情。

質問の仕方で相手を揺さぶる

質問の仕方を工夫することで、相手の嘘を暴く可能性を高めることができます。

- 予期せぬ質問: 嘘つきは、用意したシナリオに沿って話すため、予期せぬ質問には弱い傾向があります。時系列を遡る質問や、詳細を尋ねる質問、関連性の薄い話題を急に持ち出す質問などが効果的です。

- 沈黙を活用する: 相手が話し終えた後、あえて少し間を置いて沈黙してみましょう。嘘つきは、この沈黙に不安を感じ、つい余計なことを話してしまうことがあります。

- 事実確認の質問: 「それはいつ起きましたか?」「そのとき、他に誰がいましたか?」など、具体的な事実確認の質問を投げかけ、相手の情報が具体的かどうかを確認します。嘘つきは、具体的な詳細を避ける傾向にあります。

これらの観察術と質問術は、相手を追い詰めるためではありません。

真実を探るための手段として、冷静に、倫理的に使用することが大切です。

嘘を見抜くための心理的アプローチと解決策

嘘を見抜くためには、行動の観察だけでなく、相手の心理状態を深く理解することも重要です。心理学的なアプローチは、嘘の根源にある感情や思考に迫る解決策となります。

認知的不協和に注目する

人が嘘をつくとき、自分の信じている真実と、話す嘘の間に心理的な不快感が生じます。これを「認知的不協和」と呼びます。

- 不協和のサイン: 嘘つきは、この不協和を解消しようと無意識の行動を取ることが多いです。例えば、話す内容を不必要に装飾したり、自分の嘘を補強するために、関係ない情報を付け加えたりする傾向があります。本当のことを話す人は、基本的にシンプルで直接的な情報を提供します。

- 感情の変化: 認知的不協和はストレスを伴うため、相手は不安やイライラ、不快感といった感情を示すことがあります。これらの感情が、行動の変化として表れることがあります。

- 【注釈】認知的不協和: 矛盾する思考や信念を同時に抱えることで生じる心理的な不快感。この不快感を解消するために、思考や行動を変えようとする。

共感と傾聴の力

嘘を見抜くためには、相手を追い詰めるだけでなく、共感し、傾聴する姿勢も重要です。

- 安心させる雰囲気: 相手が安心して話せる雰囲気を作ることで、緊張が和らぎ、無意識のうちに本音を漏らす可能性があります。質問の仕方も、詰問調ではなく、共感を示すように工夫しましょう。

- 沈黙を恐れない: 相手が話し終えた後、焦って次の質問をするのではなく、あえて沈黙を保つことで、相手が自分から情報を付け加えることを促せます。嘘つきは沈黙を恐れる傾向があり、さらに嘘を重ねてしまうこともあります。

直感を磨く心理学的トレーニング

嘘を見抜く力は、知識だけでなく、経験と直感によっても磨かれます。

- 観察の習慣化: 日常的に人の行動や表情、仕草に注目する習慣をつけましょう。テレビのニュースやドラマ、映画などでも、登場人物の感情と行動の矛盾を観察する練習ができます。

- メンタリストのテクニックを学ぶ: メンタリストが使う心理術の一部は、非言語的なサインの観察に基づいています。これらのテクニックを学ぶことで、自分の観察眼を高めることができます。ただし、倫理的な使用を心がけることが大切です。

- 自分の心を整える: 自分自身がストレスや不安を抱えているときは、相手の行動を冷静に観察し、判断することが難しくなります。自分の心を健康に保つことも、嘘を見抜く力を高める上で間接的に重要な要素です。

これらの心理的アプローチを実践することで、あなたはより深く相手の心を理解し、嘘を見抜く力を高めることができるでしょう。

嘘を見抜くサイン【ランキング形式で紹介】

身体が語る嘘のサイン TOP5

嘘をつくとき、人は無意識に身体的なサインを示すことが多くあります。

これらのサインは、相手が話している内容の真実性を判断する上で非常に役立ちます。

ここでは、特に注目すべき身体的な嘘のサインをランキング形式で紹介します。

第1位: 視線の不自然な動き

- 特徴: 相手の目を合わせようとしない、視線が泳ぐ、あるいは逆に不自然に目を凝視し続ける。

- 解説: 嘘をつく人は、相手に真実を見抜かれることを恐れて視線をそらすことが多いです。しかし、意識的に正直さを装うために、過剰なアイコンタクトを取る人もいるため、普段のベースラインと比較することが重要です。

第2位: 顔や口元を触る仕草

- 特徴: 鼻をこする、口元を隠すように手を当てる、顎や首を触る。

- 解説: これらは「落ち着かない」という心理の表れであり、嘘をつくときに緊張や不安から無意識に出てしまう行動です。特に口元を隠す仕草は、嘘を言っていることを隠したい心理の表れと考えられます。

第3位: 身体の向きや距離感の変化

- 特徴: 体を相手からそらす、相手との間に距離を取ろうとする、腕を組むなど。

- 解説: 嘘をつく人は、相手との間に物理的・心理的な距離感を置こうとする傾向があります。腕を組む行動は、防御や拒絶の心理を示すことが多いです。

第4位: 足の不自然な動き

- 特徴: 足を小刻みに動かす、足元が落ち着かない、足を組み替える回数が多い。

- 解説: 手や顔の行動は意識的にコントロールしやすい。対して、足の動きは比較的無意識のサインが表れやすいとされます。緊張や不安、その場から逃れたいという気持ちの表れである可能性が高いです。

第5位: 声のトーンや話すスピードの変化

- 特徴: 声のトーンが普段より高くなる/低くなる、話すスピードが急に速くなる/遅くなる。

- 解説: 緊張や不安、あるいは嘘を話すことで生じる認知的不協和が、声に影響を与えることがあります。特に、重要な部分で声が上ずったり、不自然な間が入ったりする場合は注意が必要です。

これらのサインは、単独ではなく、いくつか組み合わさって表れたときに、より嘘の可能性が高いと判断できます。

言葉に隠された嘘のサイン TOP3

嘘は、身体的なサインだけでなく、言葉遣いや話し方の中にも巧妙に隠されていることが多いです。ここでは、言葉から嘘を見抜くための重要なサインをランキング形式で紹介します。

第1位: 質問に対する答えの曖昧さ・具体性の欠如

- 特徴: 具体的な情報を避ける、一般的な言葉で済ませる、詳細を尋ねると口ごもる。

- 解説: 嘘つきは、後で矛盾が生じるのを恐れて、具体的な情報を出すのを避ける傾向にあります。「誰かが言っていた」「よくあることです」など、主語を曖昧にしたり、具体性のない言葉を使ったりする場合は注意が必要です。

第2位: 言葉の繰り返しや不自然な強調

- 特徴: 同じフレーズを何度も繰り返す、不必要に自分の正直さを強調する。

- 解説: 「本当に本当だよ」「嘘じゃないよ」など、相手に信じさせようと必死になるあまり、不自然に言葉を繰り返すことがあります。本当のことを話す人は、そこまで強調する必要がありません。また、質問された言葉をそのまま繰り返すのも、時間稼ぎや思考の整理のための行動である可能性があります。

第3位: 不自然な言い訳や責任転嫁

- 特徴: 嘘がバレそうになったときに、急に言い訳がましくなったり、他の人や状況に責任を転嫁したりする。

- 解説: 自分の嘘が暴かれることを恐れて、自分の行動を正当化しようとしたり、他者を悪者にしたりする傾向が見られます。これは自分の過ちを認めない心理の表れでもあります。

これらの言葉のサインは、相手の心理を深く理解するための手がかりとなります。

言葉と行動の矛盾と合わせて観察することで、より精度の高い判断ができるようになるでしょう。

嘘を見抜く力を高めるための実践アドバイス

日常でできる嘘のサイン観察トレーニング

嘘を見抜く力は、一朝一夕に身につくものではありません。日々の生活の中で意識的に観察を続けることで、その力を高めることができます。

テレビや映画で練習する

最も手軽で安全な練習方法の一つが、テレビのニュース番組やドラマ、映画を見ることです。

- 登場人物の行動と感情を観察: 俳優は役柄を演じる際に、様々な感情を表現します。彼らの表情、仕草、声のトーン、視線の動きに注目しましょう。

- 嘘をついている場面を探す: ストーリーの中で嘘をついている場面があれば、そのときの行動や言葉遣いの特徴を観察し、これらが嘘のサインとして紹介された行動と一致するかを確認します。

- ニュース番組で客観的に観察: ニュースのインタビュー映像などでは、人が話す内容と行動が一致しているか、不自然な点はないかなどを客観的に観察する練習ができます。

日常の会話で意識する

友人や家族との日常的な会話の中でも、観察の練習はできます。

- ベースラインを知る: 親しい相手ほど、その人の普段の行動や話し方を知っているので、ベースラインからの変化に気づきやすいです。

- 意識的に観察するポイントを決める: 例えば、今日は相手の「視線の動き」にだけ注目してみよう、明日は「手の仕草」に注目してみよう、というように、毎回テーマを決めて観察することで、集中力が高まります。

- 共感と傾聴を忘れずに: 練習だからといって、相手を詮索するような態度を取ってはいけません。あくまで人間関係を大切にし、相手の話を聞く姿勢を保ちながら観察することが大切です。

行動と心理の関係を考える

観察した行動が、どのような心理状態から来ているのかを考える習慣をつけましょう。

- なぜこの行動をしたのか?: 相手の仕草や言葉の矛盾を見つけたら、「なぜその行動をしたのか」「そのとき相手はどんな気持ちだったのか」を推測することを試みます。

- 心理学の知識と結びつける: 本記事で紹介した心理学の知識(緊張、不安、認知的不協和など)と、観察した行動を結びつけて考えることで、嘘を見抜く力だけでなく、人の心を理解する力も深まります。

これらのトレーニングを続けることで、あなたの嘘を見抜く力は着実に向上するでしょう。

嘘を見抜く力と人間関係の信頼

嘘を見抜く力を身につけることは、決して相手を常に疑い、詮索するためのものではありません。

むしろ、人間関係における信頼をより強固なものにするために役立てるべきです。

信頼関係を構築するための基盤

嘘を見抜く知識は、相手の本音や真実を理解する手助けとなりますが、それを直接的に相手を問い詰めることに使うのは避けるべきです。

- 目的は「理解」: 嘘のサインに気づいたとき、その目的は相手がなぜ嘘をつく必要があったのか、どのような心理状態にあるのかを理解することにあります。相手の不安や葛藤に共感し、解決への手助けを考えることが大切です。

- 直接的な質問の注意点: 嘘のサインを見つけたからといって、すぐに「嘘だよね?」と問い詰めることは、相手との信頼関係を壊し、人間関係に亀裂を生じさせる可能性が高いです。

倫理的な使用と判断の重要性

嘘を見抜く力を持つことは、ある種の責任を伴います。

- 状況を判断する: 相手が嘘をつく理由が、「自分を守るため」「相手を傷つけないため」など、悪意のない「優しい嘘」である場合もあります。このような場合は、真実を追求することが必ずしも最善とは限りません。

- 自己防衛の知識として: 嘘を見抜く力は、詐欺や悪意のある行動から自分を守るための重要な知識でもあります。特にビジネスシーンや、重要な契約の際などには、相手の真意を見抜く力が非常に役立ちます。

コミュニケーションの質を高める

嘘のサインを知ることは、相手の言葉の裏にある心理を理解し、より深いコミュニケーションを築くための力となります。

- 非言語コミュニケーションの理解: 言葉だけでなく、身体や表情が語る情報にも注目することで、相手の本当の気持ちを読み取る力が高まります。

- 共感を深める: 相手が緊張していたり、不安を感じていたりするサインを見つけたときは、共感の言葉をかけたり、安心できる雰囲気を作ったりすることで、相手が心を開きやすくなります。

嘘を見抜く力は、自分を守り、そして相手の心をより深く理解し、結果としてより良好な人間関係を構築するための強力なツールとなりえます。

常に倫理的な視点を持ち、その力をポジティブに活用していきましょう。

心理学で嘘を見抜き、人間関係を解決する力を

本記事では、「嘘を見抜く心理と行動」について、

- その知識

- 具体的な解決策

そして嘘のサインのランキング形式で解説しました。

人が嘘をつく心理的な原因は、自己防衛や利得、時には相手を思いやる気持ちから来ることもあると理解いただけたでしょう。

嘘をつくときに

- 人が無意識に示す視線の動き

- 顔や口元を触る仕草

- 声のトーンの変化

- 言葉の矛盾

などは、嘘を見抜くための重要な手がかりとなります。

これらのサインを見抜く力を高めるためには、普段からの観察と、心理学的なアプローチ(認知的不協和への注目、共感的傾聴など)が不可欠です。

嘘を見抜く力は、自分を守るための知識であると同時に、相手の心の内を深く理解し、より良好な人間関係を構築するための強力なツールでもあります。

ただし、その力を倫理的に、そして相手への共感を持って使用することが大切です。

この記事が、あなたの人間関係における解決の手助けとなり、真実と嘘を見極める力を高める一助となることを願っています。